Por Ivan Pinheiro Machado*

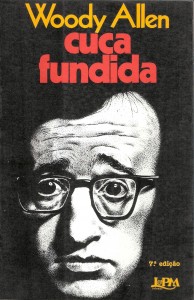

Quando publicamos Cuca Fundida, em 1978, Woody Allen ainda não era Woody Allen. Se é que me entendem. Só no ano seguinte ele ganharia todos os Oscars a que tinha direito com seu consagradíssimo “Annie Hall”, que no Brasil foi pateticamente batizado de “Noivo neurótico, noiva nervosa”. O livro foi uma indicação de Luis Fernando Veríssimo, sempre muito bem informado sobre literatura americana. Além disso, houve o acaso de eu encontrar em Frankfurt, na Feira de 1977, o agente de Allen. Avalizado pelo então editor da Nova Fronteira, Roberto Rieth Correa, fizemos o segundo contrato internacional da L&PM. Ruy Castro foi o tradutor e lançamos Cuca Fundida no final de 1978. Em  março do ano seguinte, Woody Allen foi “Oscarizado” e o livro decolou na lista dos mais vendidos. Depois disso, editamos Sem Plumas e Que Loucura!, hoje reeditados na Coleção L&PM Pocket, e mais os roteiros Manhattan e Play it again Sam, as peças de teatro Lâmpada Flutuante e Adultérios e um livro em quadrinhos, O nada e mais alguma coisa. O Paulo Lima, que como vocês sabem é o “L” da L&PM, estava em Nova York no final dos anos 80 e resolveu arriscar uma segunda-feira no Michael’s, um tradicional pub na 55th Street (East side), onde Woody Allen costuma (ou costumava) tocar seu clarinete acompanhado de sua banda. O Lima é um cara de sorte, habitué de N. York (veja o post em que ele abafou no Limelight como sósia do Spielberg) e achou que era uma noite propícia para o Woody aparecer por lá. Ele nunca avisa quando vai, mas se for, é sempre numa segunda-feira. Não deu outra. Paulo Lima estava recém brindando com sua jovem companhia, quando o astro surgiu no palco. Tocou cerca de uma hora e, em seguida, foi jantar num lugar mais ou menos protegido dos curiosos, no próprio restaurante. Paulo Lima não confessa, mas tenho certeza de que ele quis impressionar sua companhia. Levantou-se e para espanto da moça ele disse “Vou lá bater um papo como o Woody Allen”. Ela gaguejou: “mas e os seguranças?” (havia um par de trogloditas de 2 metros e meio de altura impedindo a aproximação dos curiosos). “Deixa comigo” sussurrou o Lima. E foi na direção da mesa onde Woody Allen jantava com Mia Farrow e um casal de amigos, Kirk Douglas e sua mulher. Quando o gorila deu um passo para impedir que prosseguisse, Paulo Lima, no seu impecável inglês de Cambridge falou alto “sou o editor brasileiro de Mr. Allen”. Ele ouviu, virou-se e, vendo Lima luzindo no seu terno preto e gravata Hermés, pediu que ele passasse. Afinal, era o seu editor e, nos países civilizados, esta é uma profissão importante. Lima conversou rapidamente, apresentou-se, fez uns poucos comentários e pediu para o garçom 5 taças de Dom Perignon ano 1963 para um brinde com Woody, senhora e seus convidados. A seguir, cumprimentou-os e retirou-se para a sua mesa, olhado com inveja e admiração por todo o Michael’s. Na mesa, sua jovem acompanhante estava perplexa e encantada com aquela contundente demonstração de prestígio…

março do ano seguinte, Woody Allen foi “Oscarizado” e o livro decolou na lista dos mais vendidos. Depois disso, editamos Sem Plumas e Que Loucura!, hoje reeditados na Coleção L&PM Pocket, e mais os roteiros Manhattan e Play it again Sam, as peças de teatro Lâmpada Flutuante e Adultérios e um livro em quadrinhos, O nada e mais alguma coisa. O Paulo Lima, que como vocês sabem é o “L” da L&PM, estava em Nova York no final dos anos 80 e resolveu arriscar uma segunda-feira no Michael’s, um tradicional pub na 55th Street (East side), onde Woody Allen costuma (ou costumava) tocar seu clarinete acompanhado de sua banda. O Lima é um cara de sorte, habitué de N. York (veja o post em que ele abafou no Limelight como sósia do Spielberg) e achou que era uma noite propícia para o Woody aparecer por lá. Ele nunca avisa quando vai, mas se for, é sempre numa segunda-feira. Não deu outra. Paulo Lima estava recém brindando com sua jovem companhia, quando o astro surgiu no palco. Tocou cerca de uma hora e, em seguida, foi jantar num lugar mais ou menos protegido dos curiosos, no próprio restaurante. Paulo Lima não confessa, mas tenho certeza de que ele quis impressionar sua companhia. Levantou-se e para espanto da moça ele disse “Vou lá bater um papo como o Woody Allen”. Ela gaguejou: “mas e os seguranças?” (havia um par de trogloditas de 2 metros e meio de altura impedindo a aproximação dos curiosos). “Deixa comigo” sussurrou o Lima. E foi na direção da mesa onde Woody Allen jantava com Mia Farrow e um casal de amigos, Kirk Douglas e sua mulher. Quando o gorila deu um passo para impedir que prosseguisse, Paulo Lima, no seu impecável inglês de Cambridge falou alto “sou o editor brasileiro de Mr. Allen”. Ele ouviu, virou-se e, vendo Lima luzindo no seu terno preto e gravata Hermés, pediu que ele passasse. Afinal, era o seu editor e, nos países civilizados, esta é uma profissão importante. Lima conversou rapidamente, apresentou-se, fez uns poucos comentários e pediu para o garçom 5 taças de Dom Perignon ano 1963 para um brinde com Woody, senhora e seus convidados. A seguir, cumprimentou-os e retirou-se para a sua mesa, olhado com inveja e admiração por todo o Michael’s. Na mesa, sua jovem acompanhante estava perplexa e encantada com aquela contundente demonstração de prestígio…

Abaixo, você pode conhecer o Michael´s Pub em um vídeo que mostra Woody Allen tocando ao lado Eddy Davis:

Para ler o próximo post da série “Era uma vez uma editora…” clique aqui.